統合報告書を作成する際は、ステークホルダーにメッセージが伝わるデザインを意識することが重要です。

視覚的な工夫はもちろんのこと、自社の魅力をどのようにストーリーで表現するかについても、慎重に検討する必要があります。

本記事では、統合報告書におけるデザインのパターンについて解説します。

統合報告書のデザインの重要性

統合報告書は、財務情報と非財務情報を統合して提示する媒体として、企業の価値創造をステークホルダーに伝えるうえで非常に有用です。しかし、その情報は多岐にわたり、ボリュームも大きくなる傾向があるため、単に情報を網羅的に記載するだけでは、十分にメッセージを伝えることは困難です。

そこで重要となるのが、デザインの力を活用して情報の構造やストーリーをわかりやすく整理し、読み手の理解と共感を促すことです。統合報告書のデザイン品質を高めることで、次のようなメリットが期待できます

● 情報の理解を促進

● ブランドイメージの強化

例えば、図表やインフォグラフィック、カラーコーディングといった手法を用いることで、ステークホルダーは企業の現状や戦略をより理解しやすくなります。また、ミッション・ビジョン・バリューを視覚的に表現することで、ブランド認知の向上や、信頼性のあるイメージの構築にもつながります。

統合報告書におけるデザインは、単なる装飾ではなく、企業の価値やストーリーを伝えるための“戦略的な言語”と言えるでしょう。

統合報告書に盛り込むべき内容

統合報告書のデザインを検討する前に、まずは「何を伝えるか」を明確に整理しておくことが重要です。その際、情報の整理に役立つのが、ステークホルダーとの対話を目的として策定された統合報告フレームワークと価値協創ガイダンス2.0といったガイドラインです。これらを相互に補完しながら活用することで、情報構成に一貫性が生まれ、より伝わりやすい統合報告書につなげやすくなります。ここでは、デザインを検討する前段として、特に“価値協創ガイダンス2.0”で示されている6つの項目について解説します。

- ● 価値観

- ● 長期戦略

- ● 実行戦略(中期経営戦略など)

- ● 成果(パフォーマンス)と重要な成果指標(KPI)

- ● ガバナンス

- ● 実質的な対話・エンゲージメント

なお統合報告書のガイドラインの詳細については次の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご参照ください。

価値観

価値観とは、社会課題を解決するうえで、企業や従業員がどのように行動すべきか判断する際の基準となるものです。統合報告書を作成する際には、自社ならではの価値観を明確にしたうえで、持続的な価値創造のプロセスにおいて、どのような社会課題に取り組むのかを検討することが重要です。

長期戦略

長期戦略では、先に明確にした価値観に基づき、自社の長期ビジョンを策定します。その際には、長期ビジョン、ビジネスモデル、リスクと機会の3つの要素を意識し、社会にどのような価値を提供しながら企業価値を高めていくのかを検討することが求められます。

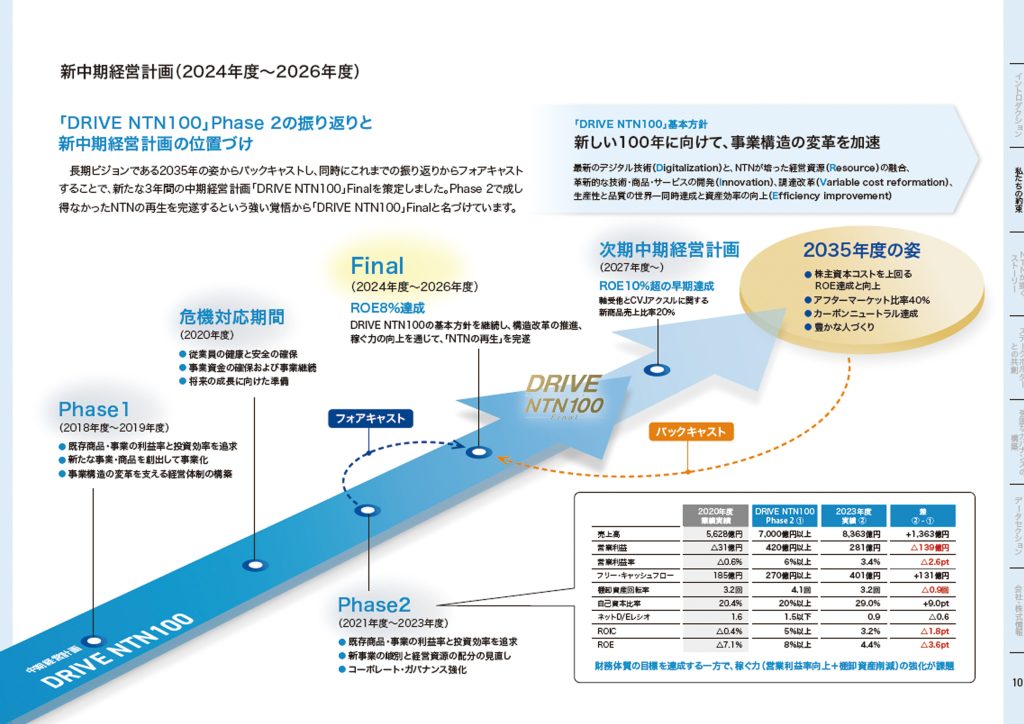

実行戦略(中期経営戦略など)

実行戦略(中期経営戦略など)は、企業の経営資源やステークホルダーとの関係を維持・強化し、先に策定した長期戦略を実現するための取り組みです。自社の現在の財務・経営状況や、長期的なリスクと機会を分析したうえで、長期戦略の具体化に向けた中期的な戦略を策定・実行します。

成果(パフォーマンス)と重要な成果指標(KPI)

成果(パフォーマンス)と重要な成果指標(KPI)は、自社の価値観を踏まえて策定した長期戦略・実行戦略によって、どの程度の価値を創出できたかを示し、それを経営陣がどのように分析・評価するかを明らかにするための指標です。KPIについては、その設定理由や、価値観・重要課題との関連性、戦略上の位置づけなどを、ステークホルダーに対して説明できることが望まれます。

ガバナンス

ガバナンスとは、長期戦略および実行戦略の策定・推進・検証を通じて、企業価値を持続的に高めるために、企業の行動を規律する仕組みです。このガバナンスを実効性があり、かつ持続可能なものとすることで、企業の信頼性が高まり、投資家や株主などの財務資本提供者からの信頼や資金調達の円滑化にもつながります。

実質的な対話・エンゲージメント

最後の実質的な対話・エンゲージメントとは、企業とステークホルダーが双方向の対話を通じて、価値創造プロセスの全体像とその構成要素を磨き上げていくことを指します。ステークホルダーからの共感は企業にとって非常に大きな影響力を持ち、持続的な価値創造を実現しながら成長していくために不可欠な要素です。

統合報告書のデザインのポイント

統合報告書をデザインする際は、以下のポイントを意識することが重要です。単なるビジュアル表現を超えて、企業の価値や戦略を的確に伝える手段として、デザインを戦略的に活用しましょう。

- ● 自社の“強み”を効果的に表現する

- ● 情報の重要度に応じて視覚的に優先順位をつける

- ● ストーリーテリングを視覚化する

- ● デザインと企業ブランドを調和させる

- ● 取り組みを具体的に可視化する

自社の“強み”を効果的に表現する

自社の強みが伝わるデザインを意識することは、統合報告書において非常に重要です。統合報告書の大きな目的のひとつは、ステークホルダーに対して企業のアイデンティティや魅力を的確に伝えることにあります。そのためには、強みを訴求できる構成やビジュアル表現が欠かせません。ただし、そもそも自社の強みを十分に把握できていないケースも少なくありません。その場合は、報告書の制作に先立って、事業内容や提供価値について社内で丁寧に分析し、必要に応じて関係者へのヒアリングを行いながら、伝えるべき要点を整理することが重要です。

情報の重要度に応じて視覚的に優先順位をつける

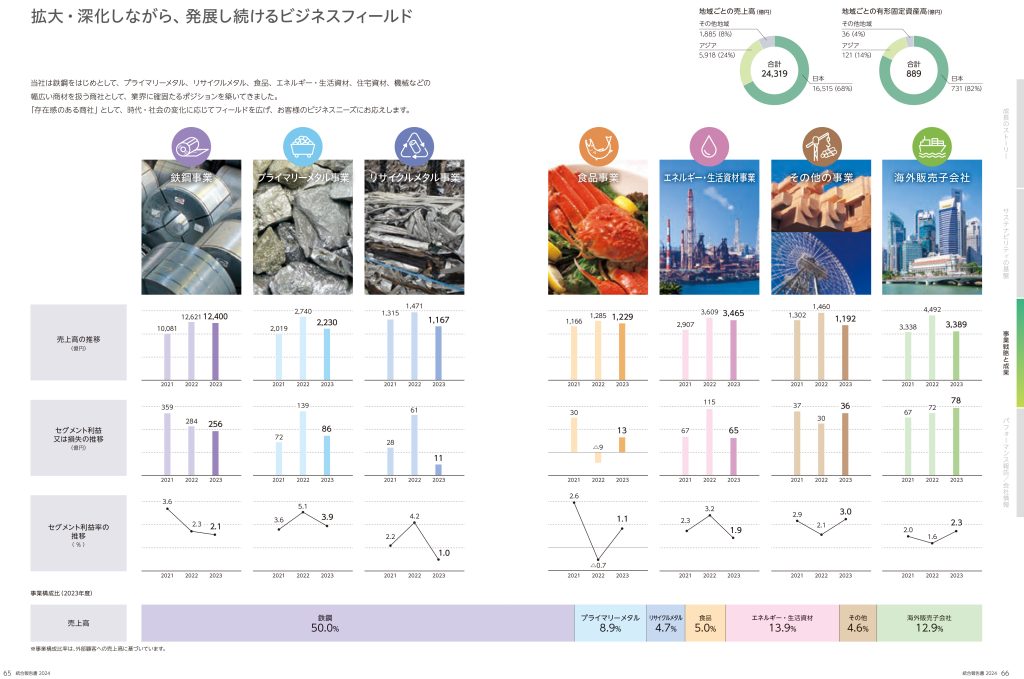

図表やグラフを活用することで、文字だけでは伝えにくい情報も、視覚的にわかりやすく整理して伝えることができます。財務情報、経営戦略、サステナビリティなどの重要な情報には優先順位を設け、読者が自然と目を向けるようにレイアウトを工夫しましょう。例え、視線の動きを意識した“Z字型”レイアウト(左上 → 右上 → 左下 → 右下)や、Web媒体に最適化された“F字型”レイアウト(左上 → 右上 → 左下 → 右下 → 下方向)を活用することで、読者の視線をスムーズに誘導することができます。こうした視線誘導の工夫は、情報の受け取りやすさに直結し、報告書全体の理解度を高めるうえでも有効です。

ストーリーテリングを視覚化する

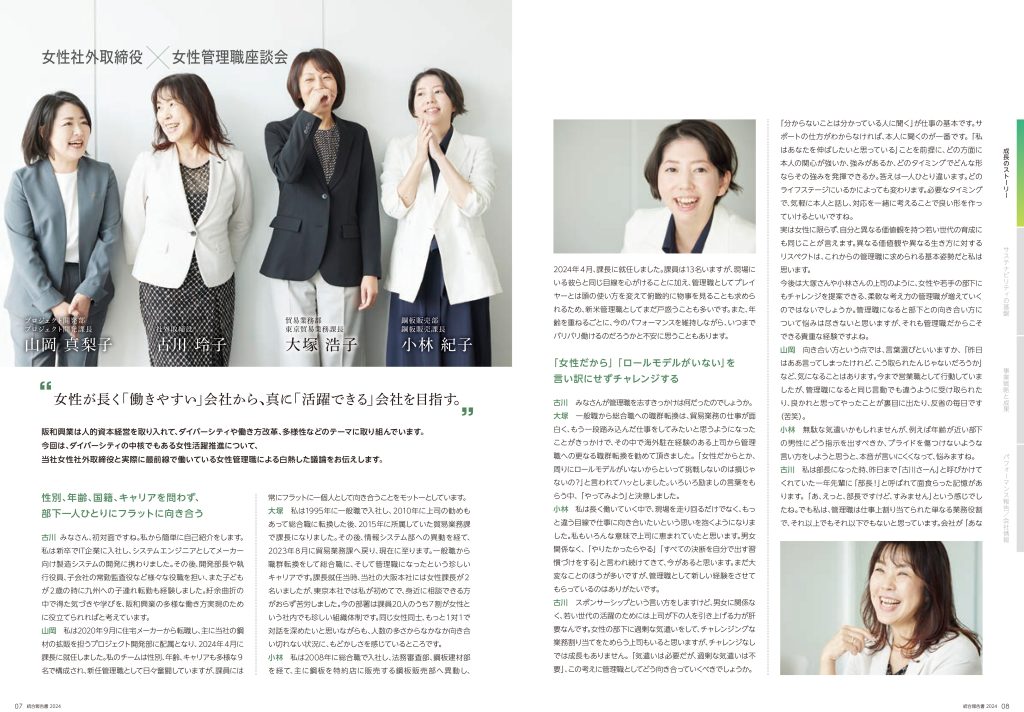

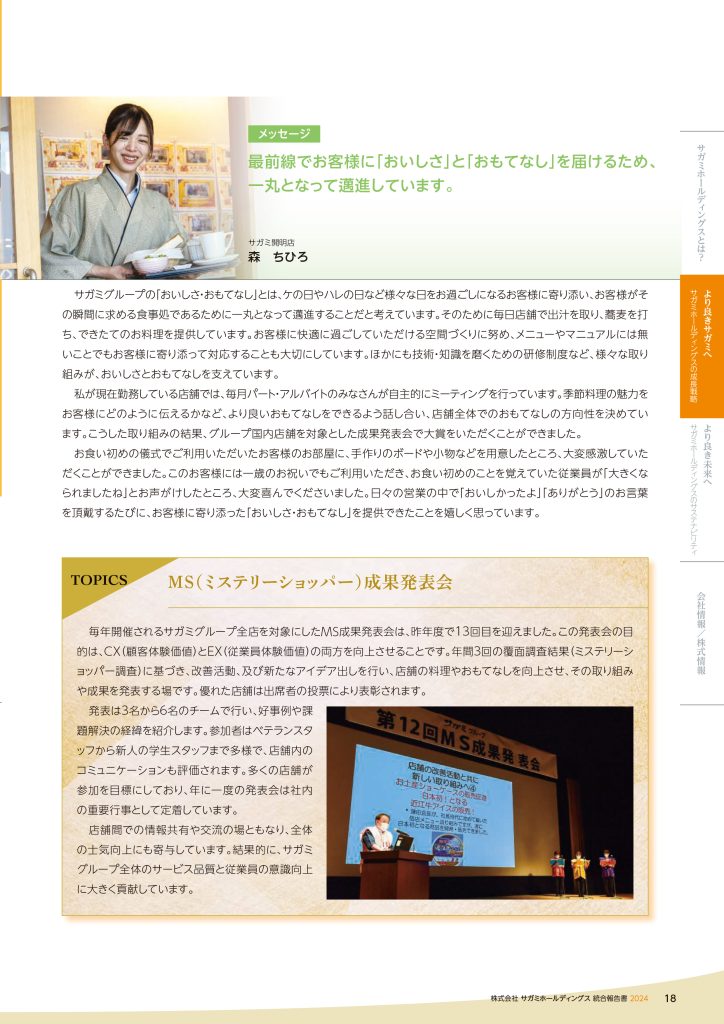

企業理念やビジョン、企業価値向上に向けたストーリーを、読者にしっかり伝えることを意識しましょう。テキストだけでビジョンや取り組みを淡々と説明しても、読み手の印象には残りにくく、企業のストーリーに惹きこむことはできません。そのため、抽象的な戦略や価値創造プロセスは、図表や写真などを活用して視覚的に表現することが重要です。たとえば、オフィスや工場の写真よりも、実際に働く従業員の姿を掲載することで、従業員を大切にする企業風土や価値観を自然に伝えることができます。素材の選び方や見せ方によって、メッセージの伝わり方にも大きな違いが生まれます。また、統合報告書全体の構成を工夫することで、企業の歩みや今後の方向性がストーリーとして浮かび上がり、読者の理解をさらに深めることができます。こうした工夫を積み重ねることで、“読む報告書」から“見る・感じる報告書”へと進化させることができるのです。

デザインと企業ブランドを調和させる

統合報告書のデザインは、企業のブランドアイデンティティと調和していることが重要です。自社が目指すイメージが読者に正しく伝わらなければ、ブランドの誤認や毀損につながるおそれがあります。それを防ぐためには、CI・VIなどのブランドガイドラインに基づいて、デザインのトーンや色使い、フォント、レイアウトなどを一貫して設計することが求められます。もしブランドガイドラインが存在しない場合でも、この機会に策定することで、自社のブランドイメージの明確化と強化につながります。結果として、統合報告書の訴求力や信頼性も高まるでしょう。

成果や取り組みを具体的に可視化する

統合報告書では、自社の取り組みや、それによって得られた成果を具体的に可視化することが重要です。図表、イラスト、写真などのビジュアルを活用することで、文字情報だけでは伝わりにくい社会的・環境的な価値を、直感的かつ説得力のある形でステークホルダーに訴求できます。特に、従業員や関係者の写真、インタビューなどを取り入れることで、企業の人間味や温かさ、誠実な姿勢など、数字や事業説明では伝えきれない企業文化や価値観を表現することも可能です。こうした具体的な可視化の工夫により、読者の理解と共感を深め、企業への信頼感の醸成につながります。

統合報告書を伝えやすくするデザインの工夫

前述のポイントを踏まえ、統合報告書をより伝えやすくするためのデザインの工夫をご紹介します。これらの要素を意識的に取り入れることで、読者の理解を助けつつ、自社らしさも伝えやすくなります。

- ● 文字組みが美しく統一されている

- ● 図版のデザインにこだわっている

- ● 企業アイデンティティがデザインに反映されている

- ● ミニマルデザインで構成している

- ● 時流に沿ったデザインを取り入れている

文字組みが美しく統一されている

統合報告書は基本的に長文で構成されるため、文字の可読性が読者の理解に大きく影響します。文字が小さすぎると読みづらくなりますが、単にフォントサイズを大きくすればよいというわけではありません。大切なのは、フォントの種類やサイズだけでなく、行間・字間・一行の長さなども含めて、全体をバランスよく設計することです。統一感のあるレイアウトに整えることで、視線の流れが自然になり、読者の負担を減らしながら内容を伝えやすくなると考えられます。

図版のデザインにこだわっている

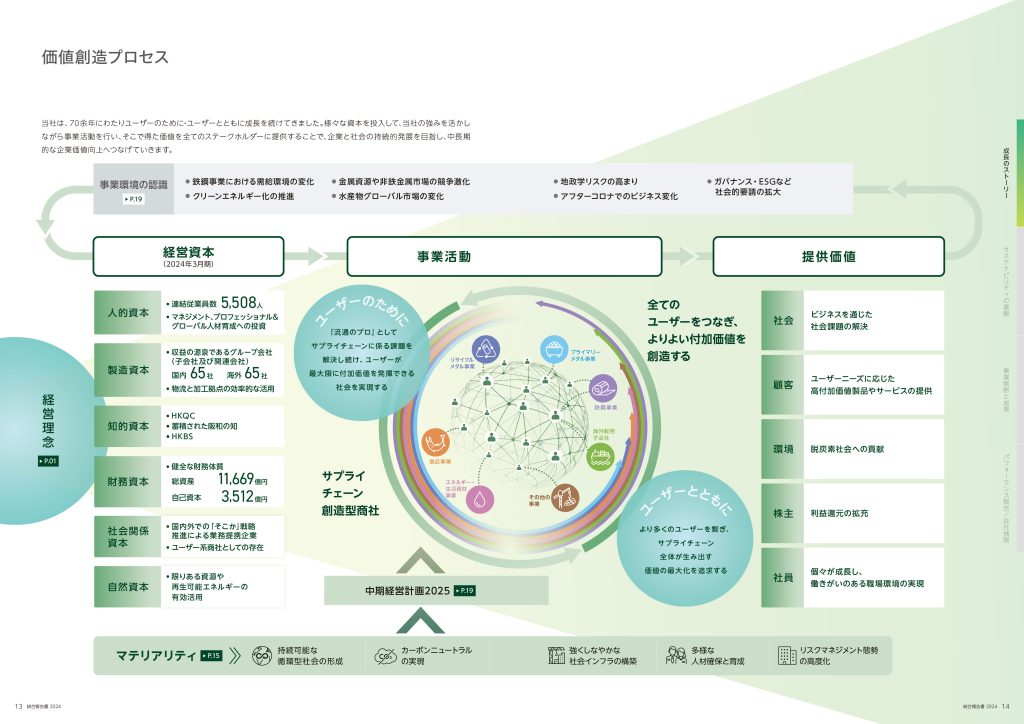

グラフやイラストの雰囲気は、読者に与える印象だけでなく、読みやすさにも大きく関わってきます。なかでも“価値創造モデル”の図版は、統合報告書の中でも中核的なコンテンツの一つとされており、とりわけ重要度が高い要素です。価値創造の流れや構造を直感的に伝えるためには、インプットからアウトカムまでのプロセスを丁寧に整理し、全体像が一目で把握できるようなデザインを意識することが望ましいでしょう。加えて、図版に自社らしさを反映させることで、読者の印象にも残りやすくなります。例え、自動車関連メーカーであれば、価値創造プロセスの要素を車軸やタイヤの形状に見立てて図示するなど、業種や事業内容に即したビジュアル表現を取り入れることで、ブランドイメージの訴求力が高まる可能性があります。

企業アイデンティティが反映されている

統合報告書では、企業のビジョンや価値観、戦略が一貫して読者に伝わるよう、全体に共通するデザインコンセプトを設定することが大切です。デザインに企業アイデンティティを反映させることで、ブランドの世界観を自然に印象づけやすくなります。例え、サステナビリティを重視する企業であれば、循環やつながりといったテーマを表現するために、円形の図形やサイクルを想起させるモチーフ、グリーン系の配色を用いるといった工夫が効果的と考えられます。一方、先進性や革新性を打ち出したい場合は、先端技術を想起させるビジュアルに加え、斜めのラインや特徴的なフォントを使うことで、ダイナミックで未来志向の印象を与えやすくなるでしょう。このように、自社のアイデンティティや伝えたいメッセージと整合性のあるデザインを心がけることで、報告書全体に一貫性や説得力が生まれやすくなります。

ミニマルデザインで構成している

情報量が多くなりがちな統合報告書だからこそ、引き算のデザインを意識し、要点を明確に伝えることが大切です。特に意識したいのは、すべてを見せる構成ではなく、必要な情報を絞り込み、意図的な導線で見せる構成にすることです。例え、冒頭で自社のビジョンや理念を簡潔に示すことで、報告書全体を貫くストーリーが自然と浮かび上がってくる場合があります。また、配色をブランドカラー+2色程度に抑えることで、視認性や上品さ、落ち着いた印象を与え、読みやすさの向上にもつながりやすくなります。このように、情報の取捨選択とデザインの引き算を意識することで、読者が本当に知るべきポイントに自然と目を向けやすくなる構成が期待できるでしょう。

時流に沿ったデザインを取り入れている

統合報告書にトレンドを取り入れることは、サステナビリティ情報の信頼性を高めるだけでなく、企業の先進性や社会的感度の高さを読み手に印象づけるうえでも有効と考えられます。例えば、近年注目されている“ダイバーシティ(多様性)”を意識する場合、人物写真の選定において年齢・性別・国籍などの多様性に配慮することで、より説得力のあるビジュアル表現につながる可能性があります。ただし、こうしたトレンドを取り入れる際は、自社のブランドイメージや想定読者の感覚に合っているかを慎重に見極めることが前提となります。表面的な流行に流されるのではなく、自社らしさを軸に据えたうえで、時代性をさりげなく反映させる姿勢が重要です。

統合報告書のデザイン事例

ここでは、実際に作成・公開された統合報告書の中から、これまでご紹介してきたデザインのポイントを意識して制作された事例をいくつかご紹介します。

※リンク先の内容は、予告なく変更または削除される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

阪和興業株式会社 様

引用:阪和興業株式会社様 2024統合報告書 https://www.hanwa.co.jp/ms/data/pdf/ir/20240918_4714.pdf

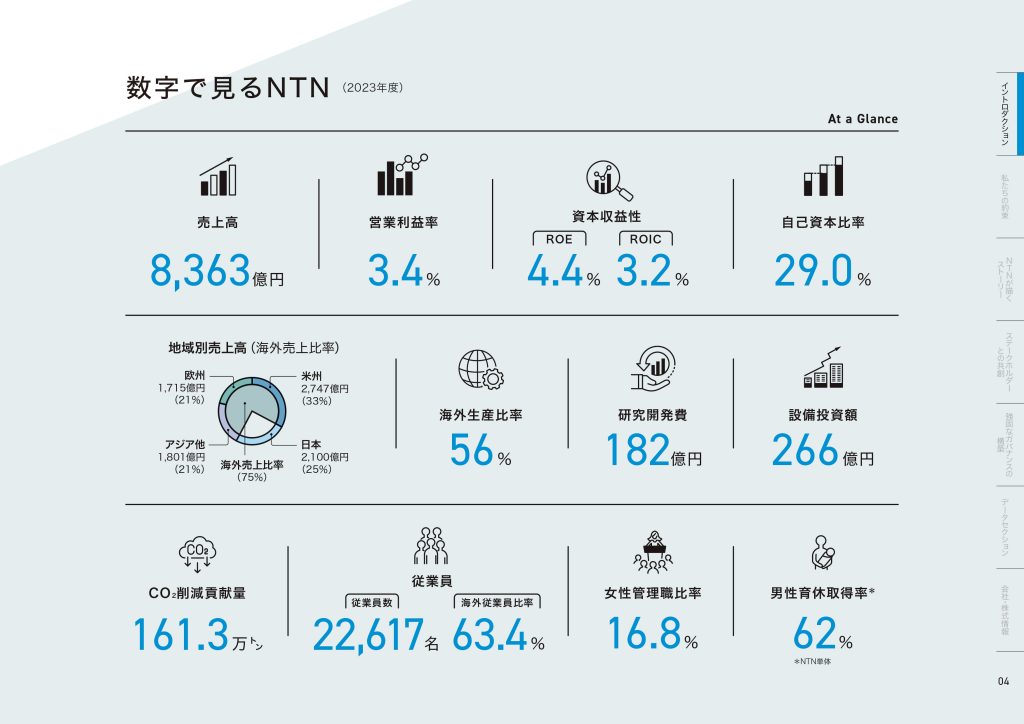

NTN株式会社 様

引用:NTN株式会社様 2024統合報告書 https://www.ntn.co.jp/japan/investors/pdf/annual/ntn_report2024.pdf

株式会社サガミホールディングス 様

引用:株式会社サガミホールディングス 2024統合報告書 https://www.sagami-holdings.co.jp/wp-content/uploads/2024/08/統合報告書2024.pdf

統合報告書をより良いデザインにするには

統合報告書のデザインを作成するにあたっては、これまでご紹介してきたようなデザインのポイントを意識しながら、全体を構成していくことが重要です。ただし、それだけでは不十分であり、統合報告書そのものへの深い理解も欠かせません。ゼロから取り組む場合、内容の構築とデザインの両立には一定の難しさがともなうこともあります。内容やデザインが適切でなければ、ステークホルダーに自社の魅力を十分に伝えられないばかりか、ブランドイメージを損なうおそれもあります。そのため、統合報告書の制作サービスを提供する外部事業者の支援を活用するのも、有効な選択肢のひとつと考えられます。専門的な知見やノウハウを取り入れることで、訴求力のある統合報告書を効率よく制作しやすくなるでしょう。

なお、外部パートナーを選定する際は、制作実績や開示基準・関連法規への理解度はもちろんのこと、自社の事業内容や企業文化、伝えたいメッセージに対する理解力や共感力を備えているかどうかも重要な判断材料になります。そうした視点をもってパートナーを選ぶことが、統合報告書の成否を大きく左右する可能性があるといえるでしょう。

統合報告書のデザインに関するご相談は宝印刷株式会社へ!

統合報告書をデザインするときは、自社の価値や強みを効果的に表現するために、ストーリーテリングの視覚化やブランディングとの調和を意識することが大切です。しかし、統合報告書の作成には専門的な知識やノウハウが必要になるため、自社リソースだけでは対応できないケースが少なくありません。そこで統合報告書の作成支援サービスやコンサルティングの利用がおすすめです。

宝印刷株式会社は、ESG・サステナビリティ分野を専門に研究するシンクタンク宝印刷D&IR研究所を有しており、その専門的な知見と長年の実績を活かして、お客様の企業価値向上に貢献する統合報告書制作をワンストップでご支援します。

統合報告書の制作についてお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。